Por Diego Alfaro Palma

1) La peste negra duró 30 años en su expansión por Europa, entre idas y vueltas; en su primera etapa, desde 1348 a 1351, hizo desaparecer al 30% de la población del continente; no fue la única ni tampoco la última; los romanos la llamaban “la muerte negra” -como lo dice Tibulo en una de sus elegías; aparece en todos lados y se demoró tan sólo 10 días en avanzar el bacilo del sur de Francia a Londres. El aislamiento fue una de las medidas que sirvieron para controlarla, como en el caso de Dubrovnik (actual Croacia), donde en 1377 se emitió una ley en la que se ordenaba a que todas las embarcaciones o caravanas debían someterse a 30 días resguardo antes de entrar en la ciudad.

2) La peste no afectó tan fuertemente a los pueblos eslavos, sobre todo a la población de Hungría, donde la mayoría de los habitantes pertenecía al grupo sanguíneo B, lo que los hacía inmunes. En 30 años los eslavos, además de la población de origen celta y asiática, generaron gran parte de los anticuerpos de toda Europa del Este.

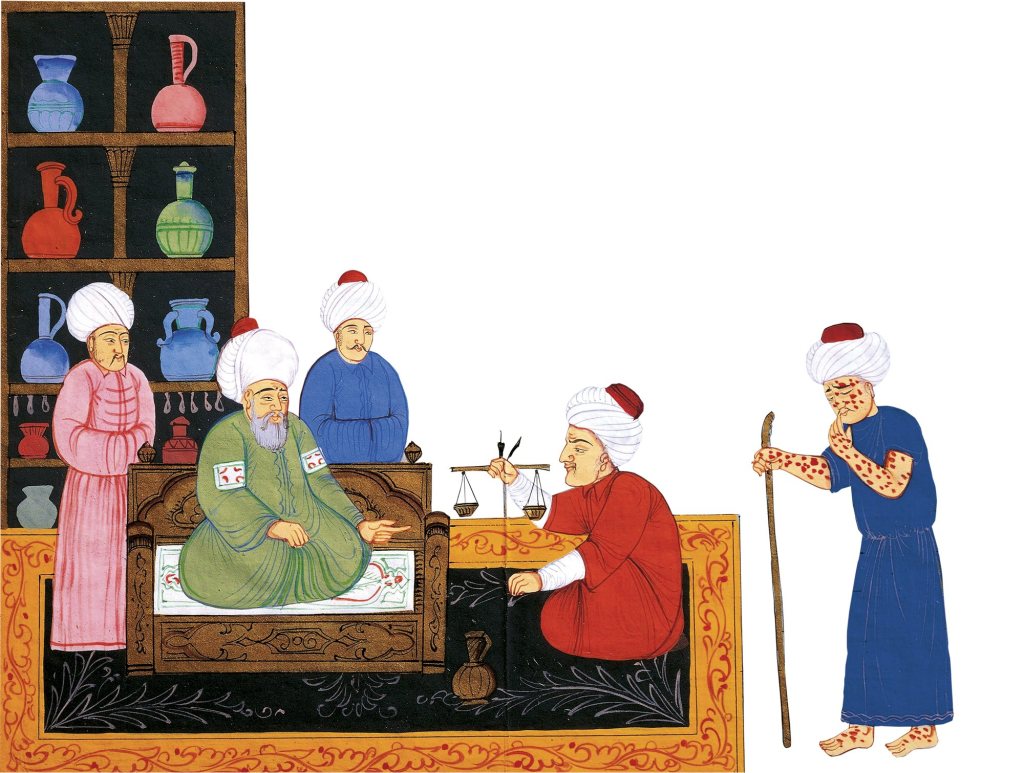

3) Las pestes tuvieron una barrera física: la España Árabe. En el gran Al-Ándalus se tradujeron por más de dos siglos todos los tratados de medicina de la época helénica y romana. En sus bibliotecas se encontraba todo el conocimiento técnico adquirido por la humanidad hasta ese momento. Al contrario de los cristianos, los médicos árabes sabían que con sangrías era imposible resolver el problema; ellos ya tenían a mano toda la sabiduría de los antiguos actualizada en comprimidos de plantas y aceites; además sus gobernantes construyeron en contra del hacinamiento y con impresionantes sistemas de potabilización de agua.

4) Las pestes afectaron fuertemente a todos los pueblos de Europa, pero pronto abandonaron a uno, a los vikingos. Desde el 900 hasta el 1.100 de la expansión de daneses, noruegos y suecos, pudieron haber sido estos un buen modo de viaje de los virus; al contrario, eran un pueblo muy limpio y lavaban sus manos bastante seguido con jabones de grasa de ballena; también eran muy cuidadosos con sus cabellos -como ya lo decía Marco Aurelio de los germanos- y además tenían la tradición de cremar a sus deudos, cosa que para los cristianos era un crimen.

5) El pañuelo se introdujo en el sur de Italia gracias a los comerciantes de la Ruta de la Seda. Su masificación ocurre cuando en el siglo XII y XIV se magnifican las enfermedades. La gente los usaba justamente para taparse la boca. Pero hubo algo más: la fundación en 1224 de la Universidad de Nápoles y luego de Salerno por Federico II de Hohenstaufen, en donde licenciaron más médicas que en toda la historia; el emperador no sólo reunía a los mejores pensadores de su época -sin importar que fueran hebreos, musulmanes, cristianos o paganos, sino que puso especial énfasis en la salud y en la posibilidad de las mujeres de estudiar el cuerpo humano. Eso no los hizo inmunes, pero los ayudó a enfrentar mejor estos desastres.

6) En América la ciudad de Tenochtitlán, levantada en una isla en un lago salado, sufría por la falta de lluvias y la sequía, lo que producía un sin número de problemas de salubridad para la población. Se sabe que es por esto que los aztecas le rendían tantas pleitesías al dios Tlaloc de la lluvia, pero no se quedaban sólo en eso. Hacia 1466 se comenzó la edificación del Acueducto de Chapultepec, a través de un complejo sistema de desalinización, que luego bajo el gobierno del emperador Ahuízotl, fue mejorado a través de la construcción del Acueducto de Acuecuéxatl que permitió el flujo directo de agua dulce a la ciudad y el regadío dentro de ella, la ciudad más grande y poblada de su época. De ahí en adelante le dieron mucha prioridad al téotl de Chalchiuhtlicue, es decir, a la deidad que era percibida como la fuerza que animaba el agua.

Fuentes:

Gente de la Edad Media de Robert Fossier (Taurus, Barcelona, 2017).

La muerte de Tenochtitlan, la vida de México de Barbara Mundy (Grano de sal, México DF, 2018)

La vida cotidiana de los vikingos (800 – 1050) de Régis Boyer (Olañeta, Barcelona, 2000)

Lo que Europa debe al Islam de España de Juan Vernet (Acantilado, Barcelona, 1999)